Soy autista: Mi vida es código computacional

Tabla de contenido

El Centro de Alumnos del Departamento de Ciencias de la Computación (CADCC) me ha pedido por dos años consecutivos dictar una charla sobre “Neurodivergencia y DCC”. En ella, conté la relación entre autismo y ciencia desde mi experiencia. Decidí convertir parte de esa charla en este post porque creo que es necesario hablar del autismo en el contexto del departamento, y porque sigo uno de mis propios consejos: escribir y estructurar para comprender(me).

Ser computacional #

En nuestra vida diaria asumimos múltiples roles, múltiples máscaras. Ustedes conocen mi máscara de profe y yo conozco las suyas, de estudiantes. Se suele asumir que hay una persona ejerciendo cada uno de esos roles. Pero, ¿qué pasa cuándo no logras encontrar a esa persona? ¿Cuando, incluso sin tus máscaras públicas, tienes una máscara propia? ¿Qué hay detrás de ella?

No hay un rostro, sino una nebulosa de bytes entrelazados: un ser genuinamente computacional.

En vez de seguir intuiciones

o hacerle caso a instintos

ejecuto algoritmosProceso mis emociones

FIFO en vez de LIFO¡El corazón es solo un órgano que bombea sangre!

La emotividad es mi kernelTengo una API pública

para user space

y una privada

para entornos privilegiadosMi interfaz de enrutamiento

tiene una máscara que depende

de la red en la que me encuentroProceso todo lo que percibo

me es difícil separar señal de ruidoCuando no entiendo lo que sucede

a mi alrededor

entro en un bucle

recursivo…

recursivo…

recursivo…… hasta que llego

al Stack Overflow.

Mi hipótesis es que, al menos desde mi experiencia autista, nuestra vida es computacional. Pero es mi hipótesis, es posible que para otras personas autistas sea diferente. Y también es posible que para personas neurotípicas la definición de qué es el autismo o quién es una persona autista no sea la misma.

Por eso, quiero hacer explícita una definición común desde la cual podamos continuar esta conversación.

Ser autista #

Primero, el autismo no es algo binario. No es que puedan clasificar a una persona en una de dos cajitas:

Efectivamente tiendo a decir soy autista (otres prefieren decir tengo autismo, pero no es mi opción llamarle así). Ahora bien, hoy se habla del Trastorno del Espectro Autista (TEA), porque esto implica que hay variedad en los rasgos que definen “ser autista”. Sin embargo, sigue siendo fácil equivocarse porque mucha gente asume que ese espectro es lineal, es decir, que une se puede ubicar en una línea recta que abarca desde “no autista” hasta “autista”, lo que significa que además de los extremos se puede estar en algún punto intermedio:

Esta visión apunta en una dirección más adecuada, pero sigue siendo inexacta. Hoy se sabe que existen múltiples rasgos y para cada uno de esos rasgos existe un espectro. De acuerdo a Wikipedia:

“abarcan un amplio espectro de trastornos […] que se caracterizan por deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, unidas a patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades”.

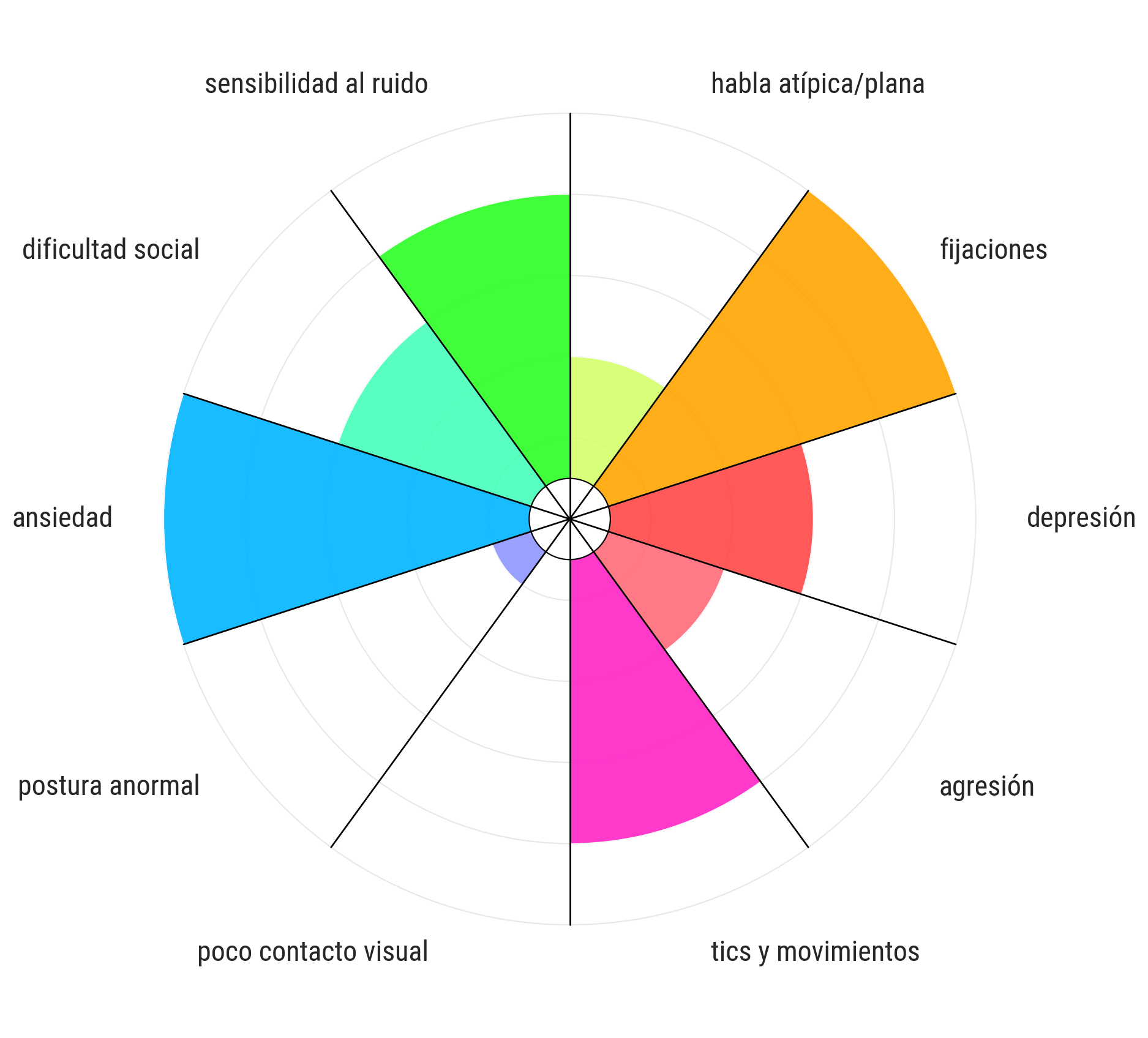

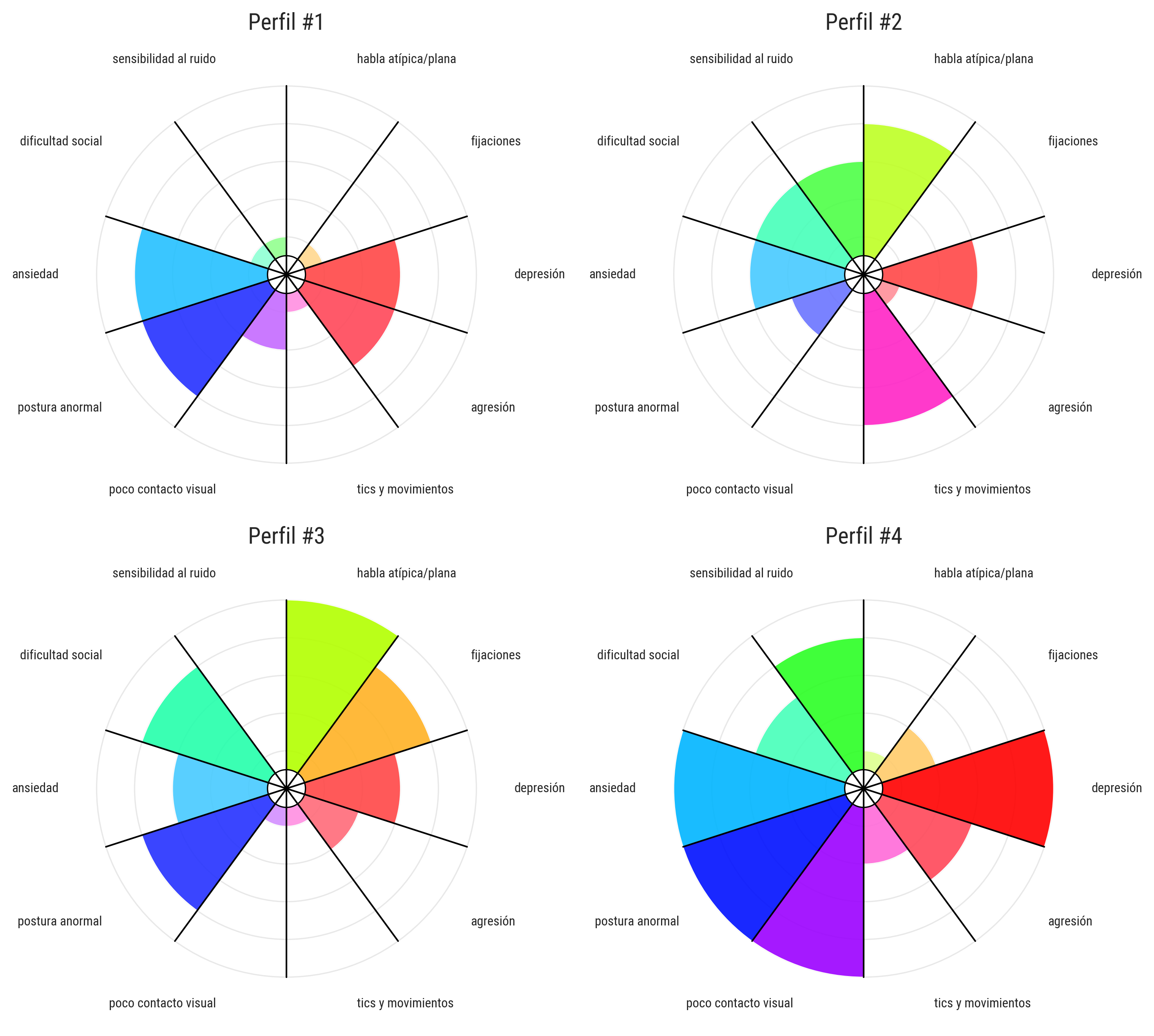

¿Cuáles son los rasgos de estos trastornos? Desconozco si existe una lista oficial de ellos. Pero algunos son: la hipersensibilidad (sobre todo al ruido o a las texturas), el tener un habla atípica o plana, o bien, estructurar el lenguaje (prosodia) de manera diferente, tener obsesiones o fijaciones muy fuertes, la depresión y la ansiedad, el comportamiento agresivo, particularmente en escenarios de desregulación emocional, tener tics y movimientos no controlados, no realizar contacto visual al comunicarse con otras personas, tener una postura anormal, o diversas dificultades de comunicación o de interacción social.

Esto implica que una persona puede ser “menos autista” o “más autista”, pero incluso quienes tienen el mismo “nivel de autismo” pueden tener rasgos completamente distintos. Por lo mismo, determinar un límite entre lo que es “ser autista” y no serlo es difícil. Desde un punto de vista clínico, existen múltiples trastornos o enfermedades en los cuales también se presentan estos rasgos o, en ocasiones, síntomas, por lo que su diagnóstico no es simple y muchas veces hay comorbilidades (que dos condiciones se presenten al mismo tiempo).

Debemos tener claro que no todos esos rasgos perjudican la calidad de vida o impiden la autonomía o desarrollo de una persona. De allí que muchas veces se hable de “autista altamente funcional” o “autista con déficit funcional”. Eso me parece errado, aunque sí es necesario indicar si una persona es independiente o si requiere apoyo. Hoy ser autista es considerado una discapacidad, de hecho, hay personas autistas que requieren asistencia para poder vivir, y otras que dependen totalmente en sus cuidados.

Una cita que me llamó la atención es la siguiente:

En nuestra opinión, el autismo de alto funcionamiento no debe considerarse un trastorno o una discapacidad ni una condición indeseable en sí misma, sino más bien una condición con una vulnerabilidad particular. El autismo también puede tener consecuencias deseables y facilitadoras, tanto para el individuo como para la sociedad… Porque lo que ahora son rasgos discapacitantes de estas personas, pueden, en un entorno social construido de manera diferente, convertirse en características “neutrales”.

La fuente es este paper. Me parece importante recalcar: lo que ahora son rasgos discapacitantes de estas personas, pueden, en un entorno social construido de manera diferente, convertirse en características “neutrales”. Ojalá eso suceda algún día, aunque dudo que yo viva para ese entonces.

Como dije, hay comorbilidades: esos rasgos no son exclusivos del autismo. La ansiedad, la depresión, los tics, la hipersensibilidad, etc., son rasgos que pueden asociarse a otras condiciones. Por eso es importante determinar si une es autista. Al saberlo, podrás adquirir herramientas para lidiar con ello. Me refiero a herramientas formales y didácticas, no a las implícitas que hemos tenido que aprender para sobrevivir en una sociedad neurotípica, como el enmascaramiento.

El enmascaramiento es un conjunto de estrategias que hemos desarrollado en la que nos presentamos como otra persona para pretender que somos neurotípiques y así encajar con el entorno o con las expectativas de este. Pero hacerlo tiene un precio: está correlacionado con depresión, ansiedad y pérdida de autenticidad. No se trata de dejar de enmascarar completamente (a veces es necesario), sino de aprender cuándo es seguro ser auténtico. Para mí, ese proceso tomó tres años desde el diagnóstico.

No es necesario ser autista/neurodivergente para enmascarar. Es una estrategia que se sigue en muchos contextos de vida. ¿Cómo saber, entonces, si eres autista? Existen tres enfoques para determinarlo:

-

El enfoque biológico, que consiste en una evaluación neurológica: esencialmente, lo que une especialista busca aquí es ver si tu funcionamiento cerebral es diferente al típico (o más frecuente), lo que, junto a señales psicológicas o de comportamiento, le permite dar un diagnóstico.

-

El enfoque psicológico, el que se basa en la observación y el análisis del comportamiento por une especialista, tanto directo (mediante un test estandarizado, como ADOS-2) como indirecto (mediante entrevistas a familiares y otras personas).

-

El enfoque experiencial, en el cual una persona se autodiagnostica en función de sus propias experiencias y del conocimiento que ha logrado reunir sobre el autismo.

Yo fui diagnosticado a través del test ADOS-2, varias entrevistas personales y una entrevista a mi madre (idealmente se deben entrevistar ambos progenitores, pero no siempre es posible).

Los diagnósticos profesionales son difíciles de acceder: hay pocas personas especialistas, y cuando las hay, el costo monetario es altísimo. Allí surge como alternativa el autodiagnóstico. En mi opinión es válido como primer paso, porque quienes somos diagnosticades en la adultez probablemente nos “pseudoautodiagnosticamos” primero: sospechamos que sucedía algo, y luego de recabar información, fuimos con una especialista en autismo.

Entonces: cada persona autista es distinta de las demás. Y yo he encontrado en la computación el lenguaje y la estructura que me permite entender qué y cómo siento, y cómo relacionarme con el mundo. Tu experiencia es única. Lo importante es que encuentres tu lenguaje.

Aprender y enseñar #

No cualquier autista te diría que es un ser computacional, como lo he dicho yo, o incluso que le gustan la computación y las matemáticas. Pero las personas autistas tienden a postular más a carreras STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) que las neurotípicas. Eso no significa que tengan tasas de aceptación más altas en esas carreras, pues, en proporción, son aceptades menos que otras “discapacidades” o que la población general. Además, haber tenido clases de matemáticas avanzadas en edad escolar influye más en las decisiones de postular a carreras STEM para las personas autistas, lo que indica que esa afinidad “toca teclas” internas. Incluso, trabajar con robots y programar fomenta el involucramiento académico y el aprendizaje socio-emocional en estudiantes autistas. Entonces, sí pareciera haber una relación consistente e importante entre lo computacional y ser autista.

Nuestras características están alineadas con el pensamiento computacional y por lo mismo podemos “gravitar” hacia carreras de Ciencias de la Computación. De este último artículo he creado tres tablas resumen de cómo funcionamos en comparación a la gente neurotípica.

Procesamiento de información y pensamiento computacional #

| Característica | Autistas | Neurotípiques |

|---|---|---|

| Procesamiento de información | Enfoque en detalles, procesamiento local | Enfoque holístico, procesamiento global |

| Pensamiento algorítmico | Fortaleza, especialmente bottom-up | Puede ser top-down o bottom-up |

| Abstracción | Puede ser difícil, necesita orientación | Más natural |

| Pensamiento sistémico | Fortaleza en analizar sistemas | Puede variar |

Procesamos la información con una arquitectura distinta: nuestro sistema está optimizado para capturar detalles con alta precisión, mientras que la síntesis global requiere procesamiento adicional consciente. Si bien tenemos un fuerte pensamiento algorítmico, solemos ir de abajo hacia arriba (bottom-up), es decir, desde los detalles, de pensar cómo se implementa una solución, en vez de entender realmente el problema y definir una estrategia que se implementa después (top-down). Nos cuesta abstraer, pero somos fuertes en pensamiento sistémico.

Esto deja un consejo claro: no podemos dejar las cosas para última hora, algo tan común en computación, sobre todo en les estudiantes ;) No solo es una fuente de estrés, sino que speedrunnear la tarea no es compatible con nuestra manera bottom-up de abordar un problema. Para nosotres profesores, el desafío está en incorporar esto en nuestras evaluaciones. Si evaluamos enfoques top-down únicamente estamos poniendo en desventaja a personas que tienen un esquema de pensamiento diferente a la norma. No es una evaluación justa.

Habilidades cognitivas #

| Característica | Autistas | Neurotípiques |

|---|---|---|

| Categorización | Requiere reglas explícitas | Más intuitiva |

| Generalización | Puede ser un desafío, requiere esfuerzo consciente | Más natural e intuitiva |

| Atención al detalle | Muy alta, útil para debugging | Varía |

| Consistencia en decisiones | Alta | Puede variar |

Para poder categorizar cosas (conceptos, tareas, personas…) requerimos reglas explícitas. Es difícil generalizar conceptos e ideas, lo que puede ser un problema cuando se pide proyectar o diseñar. Sí podemos hacer ambas cosas, pero no nos es tan intuitivo o natural como para las personas neurotípicas. Por otro lado, tenemos una atención al detalle enorme, lo que puede ser útil para hacer debug. Y somos consistentes. Muy consistentes. Esto es importante no solo en términos humanos, sino también de código, como dijo Harold Abeson:

Los programas deben ser escritos para que otras personas los lean, y solo de manera incidental para que sean ejecutados por máquinas.

La consistencia es relevante en ese escenario.

Adaptación y comunicación #

| Característica | Autistas | Neurotípiques |

|---|---|---|

| Flexibilidad mental | Puede ser un desafío | Generalmente más flexible |

| Procesamiento de ambigüedad | Prefiere instrucciones precisas | Maneja mejor la ambigüedad |

| Habilidades de escritura académica | Puede requerir apoyo en estructura | Varía |

| Trabajo en equipo | Puede requerir adaptaciones | Generalmente más natural |

El hardware de nuestra mente trabaja bien con la consistencia y la predictibilidad, lo que puede traducirse en una preferencia por rutas de pensamiento establecidas, y un mayor desafío a la hora de enfrentar cambios abruptos.

En una evaluación, cuando yo pido algo que está definido de manera ambigua porque espero que mis estudiantes logren desambiguarla, estoy siendo injusto con mis estudiantes autistas. No se trata de hacer más fácil la evaluación para elles, sino, de brindar alternativas para evaluar lo que quiero. Por otro lado, debemos adquirir herramientas para poder lidiar con la ambigüedad, porque el mundo no se adaptará a nosotres. La estrategia que he seguido es tener mapas mentales de cómo funcionan las cosas. De hecho, este post es una manera de hacer uno de esos mapas. Yo escribo para estructurar y entender. Al tener un mapa mental reduzco el riesgo de ambigüedad, puesto que convierto la tarea de entender instrucciones en una de mapear conceptos a un mapa existente.

Ahora bien, escribir no es fácil, y nos cuesta estructurar los textos. A mi juicio, esto se debe a que la escritura requiere tener una imagen global de lo que quieres comunicar, y como vimos en las tablas anteriores, eso también es difícil para nosotres. Pienso que una manera de sortear esta dificultad es estudiar estructuras existentes que son eficientes para comunicar. Por ejemplo, yo suelo seguir el principio piramidal de Barbara Minto en mis escritos técnicos y la estructura Kishōtenketsu en mi narrativa.

Finalmente, el trabajo en equipo es difícil. ¡Claro! Nos cuesta socializar y el trabajo en equipo involucra eso en un contexto laboral. Pero no se trata solo de socializar, sino que también debemos ser capaces de comunicar, de escuchar, de exigir, de rebatir. Hay muchas interacciones difíciles de llevar a cabo incluso para la gente neurotípica. Eso es un problema porque en la creación de software hay mucha interacción social alrededor del código, incluso en los trabajos que son remotos.

Para mí, lo que cambió todo fue darme cuenta que toda conversación e interacción es una negociación. Y existen técnicas para estructurar una negociación y hacerlo bien. Apréndelas y síguelas, y verás cómo hacen un mundo de diferencia, incluso para tus interacciones fuera del trabajo.

Entonces: ¡El DCC puede ser un buen lugar para crecer y desarrollarte! Ahora bien, como departamento, universidad e institución todavía nos queda mucho por hacer. No basta con las adecuaciones evaluativas, creo que debemos profundizar más en cómo evaluamos: por ejemplo, si las preguntas de un control o examen tienen un enfoque top-down, estamos evaluando de manera injusta.

Además, el autismo no es la única neurodivergencia. Eso implica que son necesarias medidas de integración y evaluación diferenciadas. Una buena noticia es que las intervenciones en campos STEM suelen tener efectos positivos.

Por último, no es necesario ser neurotípique, ni especial ni autista para ser buen ingeniero, ingeniera o ingeniere. Tampoco es necesario amar la computación para tener buenas proyecciones laborales. Es necesario: estudiar y trabajar con consistencia y dedicación, mantener la disciplina y valorar el trabajo por su aporte a la sociedad y no por la motivación o cuánto te gusta (lo que sí puede ser un aporte, o al menos una buena motivación). Ser autista no solo no impide todo esto, sino que en muchos casos lo potencia.

Vivir con lo que no me enseñaron formalmente #

Es cierto que el DCC es un lugar diverso, con una comunidad que fomenta los espacios seguros. Pero los estudios no son todo. De hecho, no aprendí todo lo que sé en la universidad, tampoco intentaron enseñármelo. No había asignaturas suficientes para todo lo que he llegado a necesitar. Está bien, no es responsabilidad de la U enseñarnos todo, pero sí hay temas de los que me hubiese gustado estar al tanto, tener una base, saber hacia dónde mirar, en particular en el mercado laboral computín. Aquí hay una lista de consejos que me hubiese gustado escuchar (algunos se aplican también a la vida fuera del trabajo):

Escucha música y usa audífonos con cancelación de ruido #

Mencioné que tenemos procesamiento local y atención al detalle. Eso se aplica en todo contexto, por ejemplo, las personas autistas tienden a percibir más información del entorno . Esto quiere decir que siempre hay un entorno que nos está distrayendo. Aprendí a luchar contra eso desde niño mediante la música de videojuegos. Esta música está diseñada para emocionarte, pero también para acompañarte mientras haces tareas. Y todo cambió aún más cuando empecé a utilizar audífonos con cancelación de ruido. No solo la música me permite concentrarme, sino que además los audífonos eliminan el ruido ambiental. Eliminan las distracciones y te permiten luchar contra ese ruido ambiente que siempre suena, tan común en los espacios open office de hoy. Yo uso los Sony WF-C700N.

Escribe y escríbete, lee y léete #

Hablé antes de escribir para estructurar, y eso se aplica tanto al código como la vida. Lo descubrí cuando tomé un taller de escritura de autoficción. Allí, reviví todo lo que definía mi identidad hasta ese momento y tuve que narrarlo. Así me di cuenta de muchas cosas que les cuento hoy. Y, sobre todo, me di cuenta de que no me conocía realmente. Lo que yo hacía no se correspondía con lo que yo era. Así surgieron las primeras señales conscientes de que había algo fuera de la norma.

Además, al estar en un taller, debí leer textos de otras personas que hablaban de temas y géneros que yo no habría leído por iniciativa propia. Aprendí mucho de esa experiencia, de escuchar voces ajenas desde el interior. Me parece que leer textos en primera persona de múltiples géneros literarios es un buen ejercicio para comprender justamente a esas personas que no logramos comprender en el mundo físico debido a nuestra percepción distinta.

Mediante la autoficción me reconocí pero también reconocí a los demás. Y así aprendí a escuchar y valorar las voces de quienes no tienen necesariamente buena química conmigo. En el trabajo encontrarás mucha gente con la que no te llevas bien, o a quien no lograrás comprender. Por ejemplo, la gente extrovertida puede ser difícil de lidiar. Conocer textos en primera persona te ayuda a conocer esos mundos interiores que no puedes percibir.

Mi libro AUTISTA TESISTA contiene algunos de los textos que trabajé desde la autoficción. En él cuento mi experiencia al hacer un doctorado. Lo escribí antes de obtener mi diagnóstico, incluso antes de sospechar que era neurodivergente. Sin embargo, siempre tuve claro que había algo diferente. Este post se enfoca en una etapa posterior a esa, por lo que podría ser de interés revisarlo. El libro está disponible de manera gratuita.

Aprende a negociar #

No supe negociar ni buscar trabajo cuando era estudiante ni cuando egresé. Tuve suerte (estuve en el momento adecuado, en el tiempo correcto, y con quien supo darme una oportunidad) y logré hacer un doctorado, así que no fue un verdadero problema todavía.

Después de doctorarme debí buscar trabajo y seguía sin saber negociar. Sabía que mis habilidades y conocimiento eran únicos (ya que esa es parte de la definición de un doctorado), aunque no sabía cuánto valía eso. Busqué en Google “centro de investigación posiciones” y apareció un aviso de la empresa de telecomunicaciones más grande del país (en ese momento) para un nuevo centro de investigación financiado por CORFO. Me llamó la atención y envié mi CV. Hablé con el gerente y fui convincente con mi propuesta técnica. A los pocos días me respondieron que querían trabajar conmigo y que les enviara mis pretensiones de renta. Pensé en cobrar muy poco: no en un sentido “les cobraré poco” sino “lo que creo que es justo realmente es bajo y no cubre mis necesidades, pero no sé pedir más”.

Tuve suerte otra vez: antes de que yo me decidiera, alguien que postulaba a un cargo paralelo (pues buscaban más investigadores) y que yo conocía, me preguntó si estaba bien su pretensión de renta, ¡más del doble de lo que yo iba a pedir! Sí me pareció excesivo, así que pedí un poco menos que eso. No hubo problemas, recibí la carta de oferta enseguida. ¡Esto quiere decir que sí pude haber pedido más!

Años después hice un curso de negociación de Chris Voss en Masterclass, donde (como dije antes) comprendí que toda conversación es una negociación: si alguien habla contigo, es porque necesita algo de ti. La negociación se puede entender como una situación en la que buscas ganarle a otra persona o entidad, pero no es así. Es trabajar juntes para que seamos beneficiades con la situación. En esta charla hay una versión resumida de ese curso. Cubre aspectos de empatía, comunicación y de planteamiento de necesidades. Esos aspectos son transversales a la vida, no solamente al trabajo. Por eso. el curso me sirvió tanto a la hora de buscar trabajo más adelante como a la hora de socializar y establecer lazos.

Así como tú no ves cosas evidentes para los demás, los demás no verán cosas evidentes para ti #

Continuando la experiencia anterior, la empresa resultó un buen lugar para trabajar, al menos en los aspectos tradicionales: hay proyección, seguridad, beneficios de salud y familiares. Y como el centro de investigación al que me incorporé era nuevo, en el equipo de I+D no solo se tenían esos beneficios, sino que había mucha gente joven y talentosa. Eso era genial para mí, porque estaba convencido (y lo sigo estando) de que hay que desarrollarse en lugares donde hayan personas más capaces que une.

Al mismo tiempo, la gente del centro de I+D era muy chilena también, lo que contrastaba con mi experiencia en el doctorado en Barcelona o cuando viví en San Francisco, donde siempre había diversidad cultural y de género. En los laboratorios donde había trabajado no tenía problema en dar mi opinión y decir cuando algo no me parecía correcto, como las típicas bromas machistas en un ambiente dominado por hombres. Con el tiempo la mayoría de la gente dejó de hablarme.

Un día, un compañero (que, en retrospectiva, creo que era neurodivergente también) me dijo: “eres demasiado inteligente y cuando hablan contigo se sienten huevones”. Pero yo no soy (ni me siento) “demasiado inteligente”, de hecho, admiraba a muchos de mis compañeros por su capacidad técnica. Me parecía que yo veía problemáticas que a ellos les eran invisibles, no por ser más inteligente, sino por haber vivido afuera varios años. Por lo mismo, no temía hablar e indicar lo que me parecía correcto.

Curiosamente, uno de los resultados de mi tesis doctoral es que las personas no toleran que les digan que están equivocadas (estándolo o no, no es ese el asunto). Tuve que aprender a leer el ambiente y a elegir mis batallas, porque de otro modo el resto me aislaba (todavía más de lo que yo lo hacía).

La gente se guía por emociones e impresiones superfluas #

En mi primera evaluación de desempeño anual me fue mal, a pesar de que mi trabajo técnico cumplía con todas las métricas:

- Escribí código para productos de la empresa que se usó por años después de mi partida (no sabría decir si se sigue usando, porque la empresa ha cambiado muchísimo).

- Publiqué papers (que tuve la fortuna de presentar en España, Chipre, Italia y Japón).

- Organicé actividades para difundir el trabajo del laboratorio, como la primera Urban Beers.

Pero la evaluación salió mal. Mi jefe directo en ambos años me puso buena nota, pero su voto pesaba tanto como el de otras personas. Yo esperaba, ingenuamente, que mi evaluación considerara mi trabajo técnico, pero descubrí que los sistemas de evaluación humanos funcionan con algoritmos mucho más complejos y menos documentados que cualquier código, porque:

- La jefa de recursos humanos decidió ponerme mala nota ya que debía “trabajar más por mi culpa”: todos esos viajes los tenía que gestionar ella a través de SAP.

- El jefe de negocios me puso mala nota porque “yo no me integraba al equipo”. Yo sí colaboraba con otros investigadores (dentro y fuera de Telefónica) e incluso tenía colaboraciones con clientes potenciales. Pero él me veía poco porque yo llevaba mi propio almuerzo desde la casa y no salía a comer con el grupo que comía afuera, sino que comía con los devs que llevaban sus tuppers.

Me costó lograr entender que la gente toma decisiones guiadas por sus emociones (“me hace trabajar mucho”) e impresiones (“como nunca lo veo asumo que no se integra”). Y, en Chile, eso importa. Importa tanto que nadie lo dice ni está escrito en reglamento alguno. Es parte de las reglas implícitas. Por eso, saber llegar a la gente y que les caigas bien te ahorrará muchos problemas. De hecho, el jefe de negocios cambió su evaluación en el segundo año: la diferencia es que dejé de llevar almuerzo.

Acepta tu vida y lo computacional de ella, incluyendo sus bugs #

Hoy me acepto y no busco que los demás me acepten. Pero intento hacer lo mejor que puedo y ser un aporte. Fue bueno estudiar computación y seguir su camino. Aplico estructuras a todo. A la escritura, a la conversación… porque todo es una negociación.

Ver las circunstancias de la vida como una estructura de datos y sus correspondientes operaciones facilita el vivir excepto cuando las cosas se salen del guion. Ante un bug quedo en blanco. En esos casos, respiro, analizo y actúo. Usualmente me equivoco y está bien, siempre erraremos. Como todes. Es difícil aceptarlo, pero es posible.

Ya no me estreso intentando satisfacer las expectativas neurotípicas: he aprendido que mi sistema operativo es diferente y operar en modo de compatibilidad constante consume recursos. Cansa demasiado y de base ya tenemos menos energía porque tenemos que procesar demasiados estímulos y necesitamos enmascarar. Yo no soy neurotípico, no esperen que actúe como uno (sé que es un privilegio poder decir esto). Ahora bien, lo importante no es delimitar el mundo autista y el mundo neurotípico, sino aprender a navegar entre ellos con la certeza de que nuestra manera de percibir y procesar no es ni mejor ni peor: simplemente es otra forma igualmente válida de ser.

Diagnosticarse en la adultez y ser feliz #

Si estás leyendo esto, quizás no enfrentarás la adultez sin saber si eres autista o neurodivergente. Ya lo sabes, seguramente.

Yo fui diagnosticado a los 39 años, y en la última actualización de este post, tengo 42. Como comenté respecto a AUTISTA TESISTA, antes sabía que había algo. El camino de descubrir qué era eso fue largo y doloroso. Y el periplo no terminó ahí, puesto que después debí aceptarlo. Sin embargo, esa experiencia es única, y en el caso de les estudiantes que lean esto, con edades que probablemente están recién sobre los 20 años, las circunstancias serán muy diferentes.

En octubre de 2025, esta noticia en Nature enlazó diferentes investigaciones en las que se establece que la edad de diagnóstico también revela diferencias en el espectro. Un diagnóstico temprano (usualmente antes de los 6 años), se relaciona con menores habilidades sociales o comunicativas en la niñez temprana, y tiene una correlación moderada con el Trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). El diagnóstico tardío (después de los 10 años o en la adultez) se asocia con aumento de dificultades socioemocionales en adolescencia y adultez, y tiene una alta correlación con TDAH, depresión y Trastorno de estrés post-traumático (TEPT). Esto no significa que diagnóstico tardío sea peor o mejor. Significa que son experiencias diferentes, con obstáculos, apoyos y contextos distintos.

Este post busca mostrarte que, independiente de cuando obtengas tu diagnóstico, es posible aprender a vivir y relacionarse con los demás. He logrado desarrollarme profesionalmente a pesar de las dificultades (y de mis errores también; el autismo no tiene ningún rol en ellos). Y, lo más importante, llevo una vida plena y feliz con mi pareja. Es posible amar y ser amado incluso si eres diferente.

Porque eres.