Hacia una autoetnografía autista: una vida sin conflicto o kishōtenketsu

Tabla de contenido

Introducción #

Cuando recibí mi diagnóstico de autismo a los treinta y nueve años, necesité estructurar no solo mi presente y futuro, sino también el pasado. Como editor, escritor y profesor universitario, necesito contar e interpretar historias constantemente. Al revisar mi trabajo, noté que mi manera de estructurar narrativas no seguía arquetipos como el “viaje del héroe” (Campbell, 2008), donde la transformación surge tras superar conflictos. Pero el autismo no es algo que se supera, y al contar la historia propia no se busca una resolución heroica o un final feliz, sino relatar la experiencia de vida pasada y presente (Donnelly, 2024), y así poder construir un futuro con sentido.

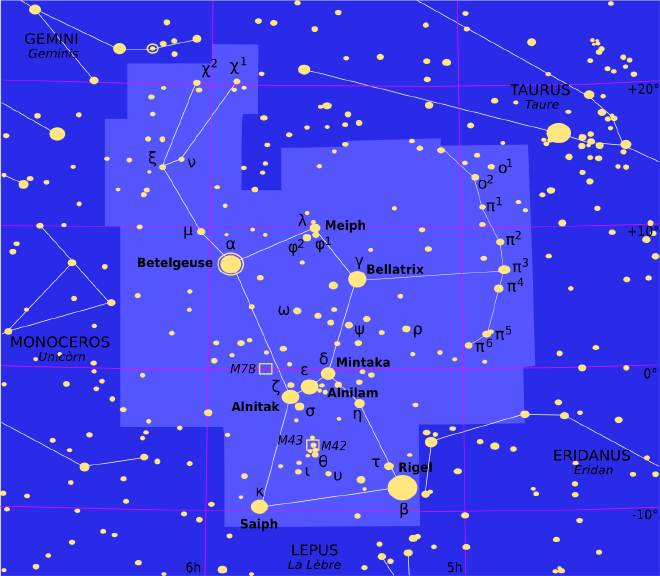

La tensión que he experimentado gran parte de mis cuarenta y dos años de vida es esta: la sociedad neoliberal chilena exige narrativas de clímax, logro y acumulación. Vivimos buscando el éxito o el logro, producir o destacar. De hecho, mi trabajo académico depende de mi producción, no de mi propuesta académica ni de mi calidad docente. Pero la experiencia autista contempla, explora internamente y se reconcilia con esa identidad que emergió, no a un clímax o resolución. Es como observar estrellas: buscamos maravillarnos con la imaginación y la historia, no competir ni acumular logros (Figura 1).

Sin embargo, en los últimos años me he preguntado cuánto de esa búsqueda de un clímax es parte del estilo de vida neurotípico, que pareciera tender a mirar hacia lo exterior, mientras que lo neurodivergente tiende a mirar hacia lo interior. Y para mirar ese interior y buscar una explicación a mi identidad comencé a aplicar herramientas conceptuales y cuantitativas que he adquirido en mi carrera científica, de allí que hable de una autoetnografía en el título de esta charla. Y parte de mi trabajo consiste en identificar estructuras conceptuales y matemáticas que debo aplicar a fenómenos sociales, tal como el método científico se aplica a un diseño experimental.

La autoetnografía me permitió realizar la transición entre una persona que no comprendía su identidad hasta ser autista (y no ser alguien “con” autismo). Pero la identificación de la estructura kishōtenketsu, también conocida como “narrativa de cuatro actos sin conflicto” nunca fue parte de mi trabajo académico, por lo que podría parecer antojadiza su inclusión en esta charla. En efecto, existen estructuras narrativas que se han asociado con la discapacidad y la enfermedad (Frank, 2013). Mi propuesta es que esta estructura fue aprendida de manera inconsciente por toda una generación a través de las industrias culturales japonesas que predominaron en los noventa y dos mil en Chile, principalmente a través de los videojuegos y del animé. Y sé que yo la aprendí porque hoy comprendo que yo escribo influenciado más por esta estructura que por la estructura occidental.

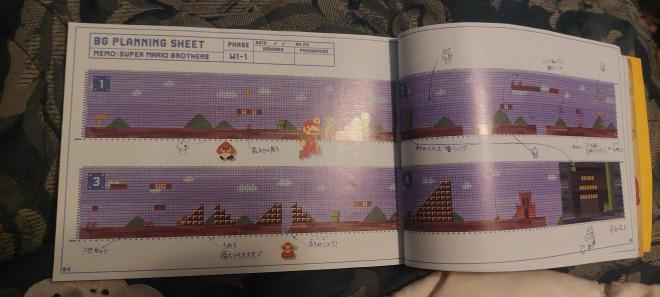

La formación cultural millennial en Chile como contexto #

Para entender cómo aprendí esta estructura sin saberla nombrar, necesito hablar del contexto material en que crecí. Si bien kishōtenketsu como estructura no es exclusivamente japonesa, su influencia en la generación millennial latinoamericana se ejerció mediante la industria nipona. Las y los adolescentes nos vimos sumergidos en esta estructura a través del animé y los videojuegos, donde va más allá de cómo se plantea la historia: también está presente en la música de los videojuegos, como es el caso de Nobuo Uematsu y sus composiciones para juegos de rol (Anatone, 2023) y en cómo el jugador interactúa con el mundo y sus escenarios para aprender a explorarlo (Nutt, 2023), algo que está presente en los juegos de Super Mario desde su primera versión en NES (Nintendo Entertainment System), de 1985 (Figura 2).

En Chile, el acceso a los videojuegos se dio por múltiples canales, no solamente los oficiales. La piratería fue un gran factor (Tarreo.com, 2016). Por ejemplo, los juegos de PlayStation se compraban en versiones “paraguayas” (porque se presumía que venían desde Paraguay) en mercados como el Persa Bío-Bío a una fracción del precio original (por supuesto, también se requería una modificación a la consola que era ubicua: la instalación de un modchip). Los juegos de Super NES se compartían también mediante CD que contenían roms para emulación, y los juegos de NES se conseguían en versiones “brasileñas” que contenían imitaciones de juegos de otras consolas o modificaciones de juegos para contextualizarlos en latinoamérica. Un ejemplo de esto son los juegos de fútbol: hace poco encontré una versión “peruana” (entre comillas porque desconozco si fue desarrollada en Perú) de International SuperStar Soccer, titulada Fútbol Excitante que incluía en su pantalla de título un grito que dice “¡Horrible, oye!”1, referencia a un programa infantil peruano llamado Pataclaun.

La pantalla no solo era el medio de los videojuegos, sino también del animé. En Chile, la televisión abierta transmitía series japonesas desde los ochenta, pero fue en los noventa cuando se consolidó masivamente. Canales como Chilevisión, La Red y Megavisión programaban Dragon Ball, Saint Seiya, Sailor Moon, Ranma ½ y otras series que veíamos antes de ir al colegio o al volver de él. De hecho, la televisión tenía un rol parental: nuestros padres trabajaban todo el día, y nosotros crecimos con estas narrativas (Bernechea, 2018). El animé introdujo historias complejas con desarrollos emocionales y relaciones que se transmitieron sin filtro ni censura, porque se asumía que al ser un medio animado estaba dirigido exclusivamente al público infantil. A eso se suman los VHS que se copiaban entre amigos o también se compraban pirateados, y más tarde, los grupos de fansub que exhibían lo último del animé en “ciclos” organizados de manera informal en teatros y auditorios públicos.

Mi generación se formó junto a estas estructuras narrativas. No fuimos solo consumidores ni espectadores pasivos. En los foros de Internet, analizábamos las historias y discutíamos sus giros y desarrollos. Estos medios nos enseñaron una manera de contar historias sin que supiéramos nombrarla, moldeando nuestra manera de entender las historias y creando referentes para nuestras creaciones posteriores y, sobre todo, nuestro entendimiento del mundo. El impacto generacional es visible: el presidente Gabriel Boric, nacido en 1986, es públicamente otaku y para el cambio de mando de 2022 recibió un peluche de Squirtle del Ministro de Asuntos Exteriores de Japón (Portilla, 2022).

Kishōtenketsu o estructura sin conflicto #

Kishōtenketsu como estructura se define así:

- Ki es la introducción que presenta los elementos de la historia.

- Shō es el desarrollo que explora esos elementos.

- Ten es un giro que introduce una nueva perspectiva o incluso un nuevo elemento que recontextualiza lo previo, sin necesariamente crear antagonismo.

- Ketsu reconcilia los elementos mediante una reinterpretación, no necesariamente resuelve problemas.

Esta estructura se distingue de las clásicas occidentales como la de tres actos: configuración, confrontación y resolución (Field, 2005). Que un acto se llame “confrontación” ya indica que debe haber un conflicto en el que se enfrentan distintas entidades o elementos y donde una de ellas debe vencer. Así, el o la protagonista tiene un objetivo, enfrenta obstáculos, supera o fracasa el enfrentamiento. La historia acumula tensión que, en el llamado clímax, se resuelve.

Estos tres actos pueden tener subactos, y, de hecho, otra estructura occidental conocida como monomito o “viaje del héroe” tiene doce etapas secuenciales que pueden agregarse en esos tres actos:

“El héroe se lanza a la aventura desde su mundo cotidiano a regiones de maravillas sobrenaturales; el héroe tropieza con fuerzas fabulosas y acaba obteniendo una victoria decisiva; el héroe regresa de esta misteriosa aventura con el poder de otorgar favores a sus semejantes”2 (Campbell, 2008).

Pero en kishōtenketsu la historia no progresa mediante la necesidad de la aventura, no hay una victoria decisiva porque puede ser que no haya nada que ganar. En una historia “sin conflicto” puede que existan los conflictos, pero lo que importa y que mueve la narrativa es la comprensión del mundo. A veces, ese mundo que debe desglosarse y entenderse es el mundo interior. Lo que gatilla ese entendimiento es la irrupción del giro que da herramientas para recontextualizar tu conocimiento y tus emociones.

Quiero dar tres ejemplos de esto, dos videojuegos y una película.

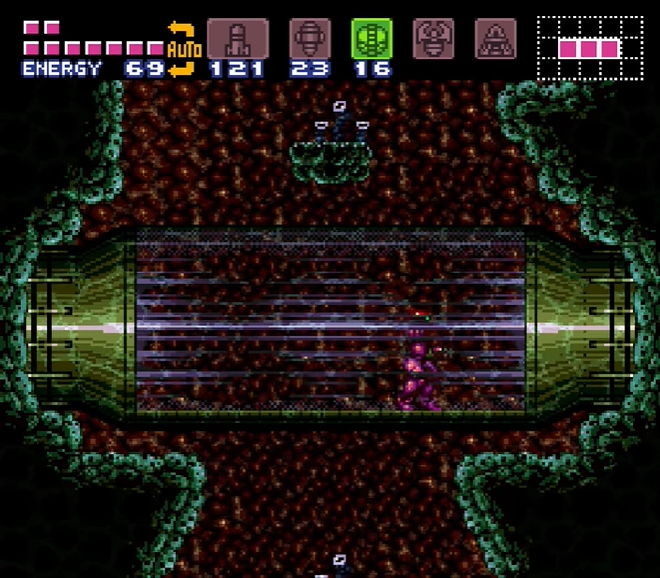

Mi primera exposición a esta manera de ver el mundo fue el juego Super Metroid, publicado por Nintendo en 1994. En este juego hay una misión, la de derrotar a Mother Brain y recuperar el último espécimen de la raza Metroid. Pero el juego es de exploración y contemplación de un lugar desconocido, el planeta Zebes. Zebes está poblado por criaturas, no todas son enemigos, algunas simplemente son animales que buscan sobrevivir, y que ven en la protagonista, Samus, una amenaza, pero no son enemigos en términos de la historia3. Hay un lugar de transición entre áreas, un bello túnel de vidrio en un área llamada Maridia. La primera vez que llegamos a él solo podemos atravesarlo (Figura 3), pero, tiempo más tarde en el juego, descubrimos que podemos hacerlo explotar mediante un artefacto llamado powerbomb. De un momento a otro, el significado y extensión de Maridia cambian para nosotros y nosotras. El juego entero opera así: exploración, experimentación y entendimiento.

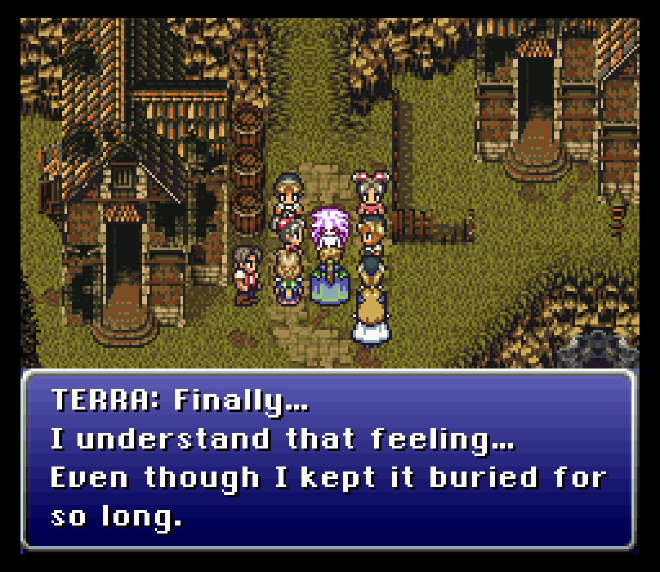

Final Fantasy VI, un juego de rol publicado por Square en 1994, presenta un giro: a mitad del juego, el antagonista Kefka destruye gran parte del mundo. Es decir, no es posible vencer. El “nuevo” mundo es conocido como Mundo de la Ruina, y el anterior, ya inalcanzable, se recontextualiza como Mundo del Balance, a pesar de todas sus imperfecciones. Hay un salto temporal de un año y los personajes deben encontrarse nuevamente, aceptar lo que perdieron, y decidir si vale la pena continuar. Un personaje, Celes, incluso intenta suicidarse al ver que la vida ha perdido un sentido aparente. Terra (Tina en la versión japonesa) descubre un nuevo propósito para su vida: de haber sido utilizada por Kefka como un arma, a cuidar y educar a los niños de un orfanato. El énfasis del juego es la reconciliación emocional con la pérdida (Figura 4), porque reconstruir el balance no se puede lograr con un clímax heroico, sino con la (aún más heroica) decisión de continuar juntos a pesar de todo.

El viaje de Chihiro contiene elementos del monomito y tiene paralelos con Alicia en el País de las Maravillas (Satoshi, 2008). Pero, si bien hay un conflicto inicial: recuperar a los padres y volver al mundo “normal”, la narrativa se focaliza en las relaciones emocionales de los personajes del otro mundo y en el funcionamiento del onsen donde trabaja Chihiro (o Sen, nombre que le asigna Yubaba, la bruja que regenta el lugar). La historia plantea múltiples giros que nos ayudan a comprender y recontextualizar el mundo, tal como Chihiro reinterpretar su propia vida (y su paso a la pubertad): la obsesión y naturaleza de Sin Cara, su amistad con Haku, el rol de la bruja Yubaba, que es “villana” pero también tiene sentimientos y la capacidad de amar, el viaje fuera del onsen para descubrir a un personaje que no se anunció previamente, entre otros. La reconciliación final no es haber regresado al mundo con sus padres, sino el haber crecido. Chihiro ya no es la niña que cruzó el umbral por primera vez.

Autoetnografía de la vida autista #

Estos ejemplos no son arbitrarios, son la base desde la cual construí mi propio entendimiento. Mi carrera científica se ha basado en encontrar estructuras y modelos que aplico al comportamiento humano. He estudiado cómo se propaga información en las redes sociales, qué hace que las personas (no) cambien su opinión, cómo se mueven en las ciudades, e incluso cómo cambió el uso del espacio público en Santiago (Chile) luego del lanzamiento de Pokémon Go en 2017 (Graells-Garrido, Ferres, Caro, & Bravo, 2017).

Cuando supe que algo más me diferenciaba, algo que interfería con mi desarrollo personal y laboral, apliqué mis propias herramientas. Revisé todos mis archivos escritos y conversaciones, entrevisté a personas, organicé mis registros de sueños; en resumen, codifiqué lo que tenía y procesé con herramientas computacionales ese archivo de mi propio interior. Comparé los resultados con lo que observaba en otras personas neurodivergentes que compartían su experiencia en la red, y, en una primera iteración, pensé que podía ser autista. Por eso decidí evaluarme formalmente con una neuropsicóloga. Ella, mediante una serie de entrevistas conmigo y otras personas, y la aplicación del test ADOS-2, determinó que soy autista.

El informe de diagnóstico fue duro. No solo por el lenguaje directo y seco, sino porque mencionó factores que ningún análisis mío había considerado. Confirmarse autista es un giro de vida en sí mismo, pero saber por qué me diagnosticaron fue otro que me hizo replantearme incluso mis métodos y mi comprensión de lo que significa ser autista.

Para mantener mi esquema de aplicar estructuras, necesitaba una estructura para poder sostenerme ante esta nueva perspectiva de mi propio mundo, pero las estructuras narrativas occidentales no servían: el autismo no es un conflicto a superar ni mi neurodivergencia es una característica a la que me enfrente para vencerla. Por el contrario, ese enfrentamiento implícito, en el que la sociedad me exige comportarme como una persona neurotípica y yo, mediante estrategias de enmascaramiento, lo he intentado, pero no funcionó.

No sabía dónde buscar ni cómo hacerlo. De manera paralela a ese proceso, yo escribía una novela de ciencia ficción, Lloré sin consuelo sobre tu cuerpo eléctrico4, que explora la memoria, la identidad y las relaciones que persisten a través de diferentes vidas (Figura 5). La protagonista, Sofía, es un programa de inteligencia artificial que no sabe que lo es y que categoriza sus experiencias vitales, con una narrativa inspirada en El libro de la almohada, de Sei Shonagon. Escribí la novela participando en talleres literarios, y allí recibía dos tipos de comentarios respecto al desarrollo narrativo. El primero era del estilo “no pasa nada en la historia”. No entendía ese argumento porque el texto describe explícitamente múltiples eventos y transformaciones. También me repitieron la regla conocida como “show, don’t tell”. Pero un diario de vida es descriptivo, efectivamente es un diálogo con una o uno mismo en el cual se describe cómo se siente, y es una manera de escribir compatible (ahora lo sé) conmigo, porque necesito que me cuenten o describan cosas, no que me las indiquen de manera indirecta, mediante subtextos, o con acciones. Un texto debe defenderse por sí mismo, pero, al mismo tiempo, otras personas conectaron profundamente con la emocionalidad de la obra y con las relaciones entre los personajes. Como descubrí en medio del proceso que era diferente, determiné que mi estructura narrativa también lo era, y decidí investigar al respecto. Así encontré que “show, don’t tell” puede ser un consejo hostil que proviene primariamente de hombres blancos del Norte Global (Nguyen, 2017):

“We come wanting to do more than just sell our stories to white audiences. And we come with the desire not just to show, but to tell”.

En esa búsqueda sobre contar sin conflicto como base encontré el concepto de kishōtenketsu, cuya explicación generó las reflexiones de las secciones anteriores. Al socializar esto con un amigo matemático, él me contó su propia interpretación de lo que es kishōtenketsu:

“Delimitas una región (ki), la exploras (shō), añades una dimensión (ten), admiras tu trayectoria desde esa nueva dimensión (ketsu)”5.

Esta imagen matemática, donde, de movernos en un plano podemos después notar que también tenemos la capacidad de subir o bajar, y así contemplar ese plano desde arriba o abajo, captura mi diagnóstico: no resolvió un conflicto, añadió una dimensión que me permitió contemplar toda mi vida desde una perspectiva nueva. Como cuando pasamos de juegos 2D en Super NES a 3D en PlayStation.

Así, propongo el siguiente punto de partida para una autoetnografía autista inspirada en el concepto:

- Introducción: Establecer el territorio. Una persona neurodivergente lo es sin necesidad de diagnóstico, pero es justamente mediante una introducción a su propia vida, incluyendo sus relaciones sociales y sus intereses, que puede comenzar a reconocerse. Hay que plantearse preguntas como “¿Cómo se procesan las emociones?”. Por ejemplo, en mi caso, la reacción emocional es tardía, incluso días o meses posteriores al evento que la causó. Eso es inaceptable para el mundo neurotípico porque se asume que está mal y se asocia con el desinterés. Pero ese letargo en el procesamiento emocional solo puedes identificarlo una vez que has creado un mapa basado en tus registros.

- Desarrollo: Explorar la interacción con el mundo. Las personas autistas interactuamos con el mundo mediante lo que se conoce como masking o enmascaramiento. Goffman (1959) propuso que todas las personas representamos roles sociales como si estuviéramos en un escenario: existen escenarios donde nos comportamos según las expectativas sociales, y un backstage donde dejamos de interpretar un papel y somos más auténticos. Para las personas neurotípicas, esta actuación es relativamente natural y flexible. Para las personas autistas, el masking es un acto agotador que consiste en imitar comportamientos neurotípicos. Lo complejo es que muchas veces no sabemos que lo estamos haciendo, porque aprendimos desde niños a enmascarar incluso en entornos íntimos. Aquí hay que plantearse preguntas como: ¿Cuántas máscaras utilizamos, cuáles roles desempeñamos? ¿Cuáles son los intereses especiales o actividades donde sentimos que somos auténticos o auténticas? Lo importante es aceptar que no hay respuestas incorrectas para estas preguntas. El conflicto sí existe (sociedad y neurodivergencia), pero la narrativa autista no se trata de resolver ese conflicto sino de explorar cómo navegarlo. Que no haya una respuesta incorrecta no impide que puedas encontrar caminos a recorrer en el mapa que has creado. Esos caminos debes encontrarlos mediante métodos específicos. En mi caso, fueron métodos computacionales.

- Giro: El diagnóstico como cambio dimensional. El diagnóstico no resuelve el autismo. Es un giro que recontextualiza toda la vida previa; de pronto, todas las experiencias que no tenían sentido adquieren significado: las dificultades sociales, el agotamiento inexplicable, los intereses especiales, las crisis sensoriales… En mi caso, el diagnóstico generó cambios en cómo me relaciono con el mundo, pero eso se debió a que la dimensión desde la cual miraba mi vida y tomaba decisiones cambió. Las respuestas de las etapas anteriores se resignifican. Comprendí que mis maneras de hacer masking y mis necesidades de estructura y narrativa explícita no eran un error, ni me hacían peor que el resto, eran una manera diferente de procesar el mundo. No era excéntrico o loco, era igualmente válido y único. Este giro ofrece una tensión que no se puede resolver: la sociedad exige narrativas de conflicto-resolución-logro. Sin ir más lejos, mi trabajo académico depende de mi producción de papers, no de mi propuesta temática ni de mi calidad docente. Siguiendo la definición matemática, poder desplazarse en una dimensión nueva no implica que no debamos hacerlo en las dimensiones neurotípicas. Pero no son los logros los que mueven mi trabajo.

- Reconciliación: La neurotransición. La reconciliación consiste en aceptar la tensión entre cómo funciona el mundo y cómo funcionamos las personas autistas. Es reinterpretar todo lo vivido desde esa nueva dimensión que proporcionó el diagnóstico. Es comprender que no necesito transformarme para que mi historia valga, que mi manera de estructurar narrativas sin conflicto central no es deficiente, es diferente. No hay superación del autismo, hay exploración y aceptación. Hay escritura y documentación.

La narrativa y la autoetnografía científica confirmaron lo mismo: no busco clímax ni acumulo logros, contemplo y reconcilio. Y esa es una manera válida de vivir, de desarrollarse laboralmente y de contar historias. Llevar a cabo este proceso me permitió romper el túnel de vidrio que me impedía relacionarme de manera sana y satisfactoria con el resto del mundo.

La influencia cultural va más allá de la industria #

Como investigador en Ciencias de la Computación, trabajar con estructuras y modelos es parte de mi día a día, y por tanto, dialoga con mi estructura neurológica y cultural. Cuando inicié mi proceso de análisis y diagnóstico busqué lo que decía la ciencia al respecto, pero no busqué enseguida la influencia de la cultura. Establecer esos paralelos fue lo más influyente en dar fin a lo que llamo la neurotransición: el aceptarse como alguien diferente.

Hoy, me pregunto cuántas personas neurodivergentes de Latinoamérica se formaron con estas estructuras narrativas sin saber que tenían nombre. ¿Cómo afectó esto nuestra manera de entender y contar nuestras propias historias en un contexto que exige narrativas de logro y acumulación? ¿Cuántas personas encontraron en títulos como Final Fantasy VI una manera de estructurar sus propias experiencias? ¿Cuántas personas sienten que su manera de ser no calza con lo que se les enseña en la escuela o se les exige en el trabajo?

Las expresiones culturales que llegaron a Chile en los noventa y dos mil proporcionaron un marco alternativo para quienes no encajábamos en las narrativas dominantes. Y esa influencia persiste: en mi práctica docente actual, los referentes compartidos con mis estudiantes son mayoritariamente japoneses. Al entrar a mi oficina, suelen preguntarme si me gusta Hunter x Hunter. En las evaluaciones, los problemas a resolver se enmarcan en Super Mario, JoJo, Persona o One Piece. Aunque hoy hay presencia de otras industrias orientales, la japonesa sigue prevaleciendo como lenguaje común en el entorno universitario chileno STEM. No es coincidencia: las personas autistas tienden a postular a estas carreras (Fessenden, 2013). Esto sugiere que estas obras no solo formaron a mi generación, sino que continúan ofreciendo marcos narrativos para las generaciones actuales.

La autoetnografía como herramienta científica visibiliza estas conexiones entre cultura, estructura narrativa y experiencia neurodivergente. Ese marco que aprendí incluso antes de saber cómo se llamaba, que me formó mientras jugaba videojuegos y veía anime, no solo cambió cómo cuento historias, tanto a los demás como a mí mismo. Cambió cómo vivo.

Referencias #

Anatone, R. (2023). Kishōtenketsu as Leitmotif: Storytelling and Musical Meaning in the Main Theme to Final Fantasy VII. Journal of Sound and Music in Games, 4(4), 15-53.

Bernechea, W. (2018). Los niños elegidos de la otredad: arte y animé en Chile. En De la tierra al cielo. Arte, cultura japonesa y escenas locales. Ediciones Filacteria. Recuperado de https://wladymirbernechea.com/los-ninos-elegidos-de-la-otredad-arte-y-anime-en-chile/

Campbell, J. (2008). The Hero with a Thousand Faces (Vol. 17). New World Library.

Donnelly, C. (2024). Claiming chaos narrative, emerging from silence. Disability & Society, 39(1), 1-15.

Fessenden, M. (2013). Students with autism gravitate towards STEM majors. Nature, 1.

Field, S. (2005). Screenplay: The Foundations of Screenwriting. Delta.

Frank, A. W. (2013). The Wounded Storyteller: Body, Illness & Ethics. University of Chicago Press.

Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life.

Graells-Garrido, E., Ferres, L., Caro, D., & Bravo, L. (2017). The effect of Pokémon Go on the pulse of the city: a natural experiment. EPJ Data Science, 6(1), 23.

Nguyen, V. T. (2017). Viet Thanh Nguyen Reveals How Writers’ Workshops Can Be Hostile. Recuperado de The New York Times website: https://archive.fo/lhS42

Nutt, C. (2023). The Structure of Fun: Learning from Super Mario 3D Land’s Director. Recuperado de https://www.gamedeveloper.com/design/the-structure-of-fun-learning-from-i-super-mario-3d-land-i-s-director

Portilla, C. (2022). Gabriel Boric y su Squirtle: el Pokémon favorito del presidente. Recuperado de La Tercera website: https://www.latercera.com/mouse/gabriel-boric-squirtle-pokemon-favorito/

Satoshi, A. (2008). Regaining continuity with the past: Spirited Away and Alice’s Adventures in Wonderland. Bookbird: A Journal of International Children’s Literature, 46(1), 23-29.

Tarreo.com. (2016). 10 Cosas que todo gamer en los noventa vivió en Chile. Recuperado de https://www.tarreo.com/articulos/365315/10-Cosas-que-todo-gamer-en-los-noventa-vivio-en-Chile

-

Traducción libre obtenida en Wikipedia. ↩︎

-

En la última secuencia del juego, quienes hayan sentido aprecio por los animales tienen la posibilidad de hacer un último gesto de bondad hacia ellos. Es un detalle precioso que altera de forma mínima (pero significativa para quien juega) el final. ↩︎

-

Ficha técnica: https://trazosdeaves.cl/libros-ave/zorzal-mecanico/llore-sin-consuelo/. ↩︎

-

Agradezco a Raúl Aliaga por esta definición. ↩︎